Quando ancora non esistevano le dating app, o i servizi di “aggregazione sociale” per incontrare nuove persone, per trovare la propria metà bisognava andare in dei posti specifici. E Jeffrey Dahmer li conosceva tutti.

In particolare, per le persone omosessuali, vi erano i gay bar. Nidi per omosessuali liberi o rifugi per coloro che non potevano esprimere la loro sessualità liberamente, e che nella loro quotidianità dovevano far finta di essere qualcun altro.

E questi esistevano in qualsiasi latitudine al mondo, compresa in America.

Jeffrey Dahmer, quando si reca in questi posti, si presenta come un giovane per bene. Ha l’aspetto del ragazzo della porta accanto. Un po’ impacciato, i capelli tirati indietro, l’occhialetto dalle lenti rotonde e un abbigliamento quasi troppo pudico per un luogo del genere. È bello, bellissimo. Dal viso scavato e lo sguardo un po’ perso nel vuoto. Una fusione piena di sex appeal tra John Holmes e Kurt Cobain.

Fa un po’ il misterioso. Rimane seduto al bar, ordina da bere e non balla neanche un po’. Preferisce scambiare quattro chiacchiere e si sente quasi a disagio quando gli propongono di scendere in pista.

Eppure, quando gli fanno domande sui suoi interessi, non risponde mai rivelando la sua vera natura. E ne ha di segreti da rivelare. Scheletri nell’armadio di un killer che si sarebbe e si poteva fermare prima.

Quando chiesero per la prima volta a Jeffrey Dahmer il perché del cannibalismo, lui rispose che gli consentiva d fargli sentire le sue vittime come una parte “permanente” di lui. Rispondeva sempre che era spinto dalla curiosità di capire cosa si provasse a trasformarli in una parte di lui, per capire se avrebbe provato soddisfazione nel farlo.

Ed è forse la curiosità che ci spinge a voler sapere di più, persino di questa storia? È forse questa ad aver generato tutte le più grandi scoperte, a partire da Ulisse che vuole conoscere cosa si trova al di là delle colonne d’Ercole? Certo, prima o poi finiremo per bruciarci, ma gli anni Novanta sono proprio gli anni migliori per conoscere cosa sta nella mente di un vero cannibale.

Jeffrey Dahmer diventa una delle figure più sfruttate mediaticamente, rendendosi un’icona del macabro in un periodo d’oro per la televisione e per il cinema. Anche nel mainstream si poteva finalmente andare oltre il canonico e al convenzionale, perché il pubblico riusciva a masticare più facilmente immagini di violenza e realtà.

Coronazione di questo interesse dell’audience televisivo è la nascita del Grande Fratello, reality show che noi tutti conosciamo e che ha origini molto più antiche di quelle che ci aspettiamo.

Così come negli anni Novanta, anche oggi si guarda assetati di vendetta la storia di Dahmer. Ma chi può negarlo, siamo da sempre tutti interessati a racconti del genere. Il male attrae come una calamita. Mi chiedo spesso anche io da dove provenga la mia attrazione, o curiosità, verso le storie dei serial killer. E mi sono anche data diverse risposte. Ma una in particolare mi dà maggiore soddisfazione.

Questi racconti che hanno a che vedere con violenza, traumi e morte, mi fanno sentire talvolta al sicuro. Mi consentono di pensare che non stia accadendo a me, mentre sto dietro il mio computer, nella postazione protetta della mia camera, mentre scruto il dolore altrui.

È di conforto pensare che tutto il male al mondo, quello sprigionato dal vaso di Pandora, sia confinato in un’unica persona.

Come se fosse un demone, che si impossessa della carne altrui. Che rimanga confinato in una sola persona. Pure quando questa viene catturata e portata in carcere.

Ma il male non ha un solo volto, o un solo nome. Attorno al male, vi sono tante sfaccettature di questo. Così è facile pensare che solo Dahmer sia il cattivo della storia. Se tralasciamo la pesante infrastruttura di colpe che gli è costruita attorno.

22 luglio, 1991. Milwaukee, pomeriggio.

Un uomo si aggira in un centro commerciale. Ha mangiato a sazietà una pizza, bevuto una Coca Cola, necessaria a causa del troppo caldo. Non c’è nient’altro da fare, nessun negozio interessante, nessuno che conosce. Può tornare a casa.

Sulla via del ritorno, vede però un gruppo di tre ragazzi. Con uno di loro aveva già scambiato quattro chiacchiere, per cui decide di avvicinarsi a loro. Gli racconta di essere particolarmente annoiato, e dichiara di essere disposto a pagare una cospicua cifra in cambio di un po’ di compagnia. Insomma, per cento dollari rifiuti? Tanto, vuole soltanto compagnia. Uno dei ragazzi accetta. Il suo nome è Tracy Edwards. Colui in cerca di affetto è invece Jeffrey Dahmer.

I due decidono di prendere un taxi, e nel frattempo chiacchierano. Le solite domande di circostanza, del tipo “Come stai”, “Che lavoro fai”, “Come mai qui in giro”. “Dove abiti”, risposta: “All’Ambassador Hotel”.

Tracy chiacchiera liberamente, ma nota subito come il suo interlocutore rimanga nel vago. Nel frattempo arrivano a destinazione: gli Oxford Apartments sulla venticinquesima strada, in periferia.

Di certo non è un albergo, ma è comunque un luogo pulito e ordinato. Ma c’è qualcosa che non va. È tutto troppo ordinato. E c’è un odore nauseante. Negli scatoloni per terra, contenitori pieni di acido muriatico, che Dahmer racconta di usare per pulire.

Edwards chiede una birra, per non pensare alla puzza nauseabonda, ma quando apre il frigo, viene a sorpresa ammanettato.

Tracy trafela, e chiede spiegazioni. Dahmer gli dice che lo fa per giocare, e che le chiavi delle manette sono in camera da letto. L’altro è accondiscende e lo segue verso il letto. La casa è piena di poster di uomini nudi, e a portata di mano, poco distante sul tavolo, c’è un coltello da cucina. Nell’angolo del soggiorno, un enorme barile blu.

Edwards accetta di farsi fotografare e comincia a spogliarsi. Lui vuole collaborare, nonostante la paura, ma è disposto a farlo solo nel caso in cui Jeffrey metta da parte la lama. Così, Dahmer sembra quasi rilassarsi. Improvvisamente sembra tutto tranquillo, come se si trovasse in una sorta di trance. Chiede quindi a Tracy di sdraiarsi sul letto.

Jeffrey gli si avvicina, e poggia la sua testa sul suo petto, rimanendo immobile. Mentre ascolta i battiti del cuore di Edwards, gli dice che lo avrebbe mangiato. È in quel momento che riesce ad architettare la fuga. Chiede a Dahmer di poter andare in bagno, e quello acconsente. A quel punto, appena è in piedi, lo colpisce.

Jeffrey gli afferra un braccio, ma con uno scossone Tracy si libera e corre via. Fuori dal suo appartamento, giù per le scale, per strada. Come per miraggio vede una volante della polizia, all’angolo della strada. Così corre da loro, gli chiede di togliergli le manette e li supplica di andare ad arrestare quel folle che voleva ucciderlo.

Ma c’è un piccolo dettaglio che abbiamo tralasciato. Tracy è un uomo di colore, ed è omosessuale. Quando si presenta a petto nudo davanti agli agenti, questi pensano soltanto a un gioco erotico finito male, per persone “depravate” come lui.

Ed è proprio questo il male di cui vi parlavo prima. Fatto di indifferenza, pregiudizi, ignoranza, egoismo, incompetenza, opportunismo. Un quadro dove Jeffrey Dahmer sta al centro.

Così Tracy e i due agenti ritornano nel fatidico appartamento. Jeff si mostra collaborativo. Rimane seduto sul letto, in silenzio, mentre oscilla in modo ritmico, completamente assente. Dice che le chiavi sono in camera da letto e che lavora come miscelatore nella fabbrica di cioccolato Ambrosia.

Eppure, ci sono dettagli che fanno insospettire, come un grosso coltello sotto il letto, e una scatola piena di polaroid. Foto di uomini nudi insieme a istantanee di cadaveri sventrati.

La perlustrazione continua. Finché non aprono il frigo e notano uno scatolone. Quella puzza non è dovuta a uova o latte avariato, e neanche a infiltrazioni di umidità. Ma a una testa mozzata conservata nel frigo.

Il 22 luglio 1991 la Polizia entra nell’appartamento di Jeffrey Dahmer. Il covo di un serial killer che avrebbero potuto fermare molto prima.

Il cannibale di Milwaukee

È da poco passata la mezzanotte negli Oxford Apartments, interno 213. Quartiere abitato da famiglie di neri e asiatici, Jeff è uno dei pochi bianchi.

La sua abitazione è quasi un fortino blindato: pochi mobili, un sistema di allarme rudimentale e doppia serratura. Un divano e una poltrona, alle pareti foto e poster di nudi maschili. In un angolo un frigo e un refrigeratore. Un piccolo corridoio porta al bagno e alla stanza da letto.

Quando la scientifica entra al suo interno, nessuno può ignorare l’odore pungente, così come le lattine di birra vuote e le cassette contenenti materiale pornografico sparse sul pavimento. Il frigo contiene una testa umana, nel freezer tre sacchi di plastica contengono due cuori umani e dei pezzi di muscolo. Nel refrigeratore a pozzetto altre tre teste e un torso umano. Poi prodotti chimici e teschi sbiancati e un enorme pentola in alluminio, contenente altri resti.

Sul letto macchie di sangue e una Polaroid. Nascosti nell’armadio due teschi dipinti di grigio e uno scheletro umano completo.

E poi una scatola contenenti foto di uomini nudi, di morti, di particolari macabri e corpi sventrati. Infine un barile industriale blu, da 250 Litri, rimosso dalle Unità Materiali Pericolosi dei Vigili del Fuoco, contenente tre torsi umani immersi nell’acido in piena decomposizione.

Infine documenti sparsi un po’ ovunque. Il primo ritrovato è quello di Oliver Lacy, ventiquattro anni, il proprietario della testa nel frigo, del cuore nel congelatore e dello scheletro nascosto.

E poi tanti altri macabri oggetti: un ago ipodermico, guanti di gomma resistenti all’acido, scatoli di soda sbiancante, un trapano, martelli, seghe.

Dahmer narcotizza le sue vittime con sonniferi, abusa di loro e immortala ogni singolo istante con la sua macchina fotografica. Poi li strangola, a volte con le mani, altre con un laccio di cuoio. Ma questo è solo l’inizio. Poi le fa a pezzi nella vasca da bagno, mozzando prima la testa e poi gli arti.

Quando vuole conservare lo scheletro infila il corpo in una pentola insieme alla soda. Poi dipinge le ossa color granito. Perché di ogni sua vittima vuole conservare un pezzo.

Quando non è interessato a conservare parti del corpo della vittima, le fa a pezzi con una mazza e poi infila tutto nell’acido.

Le origini di un serial killer

Dahmer miete la sua prima vittima a diciotto anni.

Nelle indagini dei serial killer, la prima vittima è fondamentale, perché avviene sempre vicino casa. Si uccide ciò che si desidera, e si desidera ciò che si vede ogni giorno.

È il 18 giugno 1978, in una piccola cittadina dell’Ohio.

Dahmer è solo e stanco. Perseguitato da fantasie sessuali opprimenti e… sbagliate. Probabilmente perverse. Niente di quello che la sua famiglia si augurava e prospettava per lui.

Per non pensarci decide di uscire. Sono le cinque quando Jeffrey prende l’auto ed esce. Sul margine della strada, a un certo punto, vede un bel autostoppista. È biondo, giovane e viene dall’Illinois. Il ragazzo in jeans e scarpe da ginnastica è Steven Hicks. Dahmer non perde tempo, si presenta e gli propone di fumare assieme un po’ di erba a casa sua.

Hicks accetta, ma preferisce la birra. Così i due si siedono sul divano e chiacchierano, ascoltando un po’ di musica.

Ma a Jeff questo non basta. Lui vorrebbe un contatto fisico più deciso. Vorrebbe toccare la sua pelle, assaporare le sue labbra. Ma non vuole farlo scappare. Ha paura che il suo essere omosessuale possa terrorizzarlo.

Ma da ubriaco non riesce a contenersi. Al contrario, sente dentro di lui montare un’ira mai provata, a causa di quei desideri che non può contrastare, che non riesce a scacciare ma che lo tormentano. Quando Hicks gli dice che deve andare via, Dahmer scende in cantina e prende un manubrio per il sollevamento pesi.

Quando risale, colpisce Steven in testa e poi lo strangola. In seguito lo spoglia, e nasconde il corpo in un’intercapedine tra casa e il giardino. Poi va a dormire, ma sa bene che l’unica cosa da fare è far sparire ogni indizio. Così il giorno dopo compra un grande coltello, e comincia a fare a pezzi il corpo della sua vittima.

I resti li butta in due sacchi della spazzatura, che getta in un burrone a dieci miglia di distanza alle 3 del mattino. Per la strada una pattuglia della Polizia lo ferma. Pattugliano l’auto e notano i due sacchi, chiedendo spiegazioni.

Dahmer dichiara che si tratta di spazzatura, che lui sta andando a buttare a quell’orario perché non riesce a dormire. I suoi genitori stanno divorziando e per questo aveva bisogno di uscire.

Gli agenti gli credono sulla parola e lo lasciano andare. Lo multano per guida pericolosa, ma rimane libero.

A poco a poco, Dahmer non potrà più fare a meno di uccidere.

Lo farà per diciassette volte con lo stesso modus operandi. A volte sciolte nell’acido, altre ancora fatte scomparire.

Ma riassumendo in breve la sua infanzia: Jeffrey Lionel Dahmer nasce il 21 maggio del 1960 a Milwaukee. Si trasferirà in Ohio, all’età di sei anni, e già i primi anni di vita sono segnati da dei traumi che lo segneranno per sempre.

Prima un’ernia inguinale poi, all’età di otto anni, viene molestato sessualmente da un vicino di casa. Dahmer non racconterà a nessuno questo episodio, fino ai giorni del processo. È timido, insicuro. Gioca in continuazione con delle ossa che trova sotto casa e sembra avere una preoccupante incapacità di stare in mezzo agli altri. Ma è l’ambiente familiare quello che lo metterà maggiormente alla prova.

I coniugi Dahmer, appartenenti al ceto medio borghese, non sono sempre in completa sintonia. Anzi, litigano molto spesso, anche violentemente. Il padre Lionel, per evitare i continui alterchi con la moglie, preferisce restare fuori casa, e passare il suo tempo a bere con gli amici. A casa è sempre ubriaco.

La madre Annette, invece, passa le sue giornate assumendo pillole antidepressive, cercando di contrastare la depressione di cui era convinta di soffrire, ma che non le era mai stata diagnosticata. Le sue condizioni peggiorano durante la gravidanza, a causa delle continue emorragie, mal di testa e ipersensibilità verso odori e rumori, che la convinsero di essere malata gravemente.

La sua si trattava solamente di una nevrosi acuta, perché inconsciamente non desiderava la gravidanza. Eppure si rifiutò sin dal primo istante di curarla, e le cose non migliorarono con l’arrivo del piccolo Jeff in famiglia.

Dopo aver avuto il secondo figlio, David, la depressione della donna peggiora ancora e si arriva al divorzio. Jeff si chiude in sé stesso, a causa della lontananza del padre e della madre. Nessuno sembra interessarsi a lui, e al peso che la situazione familiare sembra causargli. Diventa apatico, e si rifugia nel bosco. Lì colleziona carcasse di animali morti, che seppellisce di persona, e conserva insetti in formalina.

Addirittura racconta di questo suo interesse al padre, professore di chimica alla Marquette University, il quale è quasi contento di poter condividere qualcosa con suo figlio. I due vanno quindi insieme a caccia, e si divertono a fare esperimenti con acidi sui corpi degli animali nel garage di casa.

Appena riesce a ottenere la custodia legale di David, la madre abbandona Jeff e il suo ormai ex marito, andando via di casa.

A sedici anni Jeffrey comincia a bere con frequenza anche nelle ore diurne, consumando grandi quantità di alcool, che si porta anche a scuola. Qui è visto come uno studente modello, ma è preso in giro dalla maggior parte dei suoi compagni, a causa del carattere chiuso e riservato.

È proprio in quegli anni che comprende di essere omosessuale, ma non parla mai a nessuno di ciò, neanche a suo padre. Si rifugia nell’alcol per sfuggire alle sue fantasie più perverse, nelle quali si vede dominare, possedere e uccidere.

Dopo il suo primo omicidio, non concludendo nulla all’università, viene esortato dal padre a entrare nell’esercito. Dahmer decide di arruolarsi e viene mandato in Germania. Rimarrà lì per due anni, fino a quando non verrà espulso con disonore a causa di ripetuti episodi di alcolismo molesto.

Quando rientra in America si stabilisce in Florida, per poi tornare a casa.

Nel 1982 va a vivere per volere del padre con la nonna, a West Allis, nel Wisconsin, ma la situazione non cambia.

Viene quasi subito arrestato per atti osceni in luogo pubblico durante una fiera di paese. La cosa si ripete quattro anni più tardi: viene condannato a un anno di reclusione, mai scontato, con l’obbligo di frequentare una clinica psichiatrica. Proprio questa sua libertà gli consente di uccidere nel 1987 la sua seconda vittima: si tratta di Steven Tuomi.

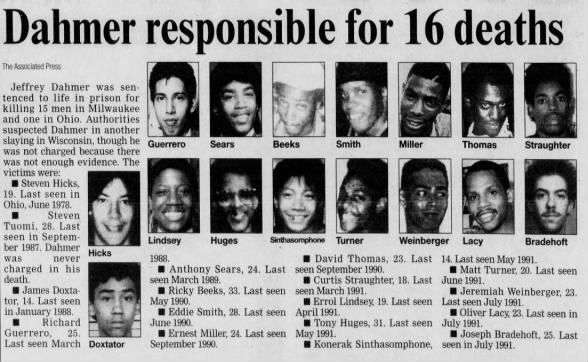

Tra il gennaio 1988 e il marzo dello stesso anno, Dahmer massacra James Doxtator (14 anni) e Richard Guerriero (23 anni). Il modus operandi è lo stesso: li droga, li violenta, poi li uccide, li fa a pezzi ed elimina i corpi nell’acido.

Il ritorno a Milwaukee

È a settembre del 1988 che Dahmer è costretto a tornare a Milwaukee. La nonna, infatti, lo caccia di casa a causa dell’eccessivo baccano che provocava. Da quell’anno in poi non cambierà più abitazione, trasferendosi definitivamente agli Oxford Apartments.

Sarà arrestato una seconda volta, sempre per molestie sessuali, per aver convinto un quindicenne a seguirlo a casa sua e aver provato a scattargli delle foto, senza il suo consenso. Proprio mentre è in attesa della sentenza definitiva, nel marzo del 1989, torna all’opera, massacrando Anthony Sears (26 anni).

Viene rilasciato dopo dieci mesi di prigionia, per buona condotta.

Nel giugno del 1990 comincia un’escalation di omicidi. A giugno uccide Edward Smith (27 anni), a luglio Raymond Smith (33 anni).

Conclusa l’estate a settembre David Thomas (23 anni) e Ernest Miller (22 anni). Nel febbraio del 1991 uccide Curtis Straughter (19 anni) e poi Errol Lindsey (19 anni) nell’aprile dello stesso anno. Un mese dopo Anthony Hughes (31 anni).

Konerak

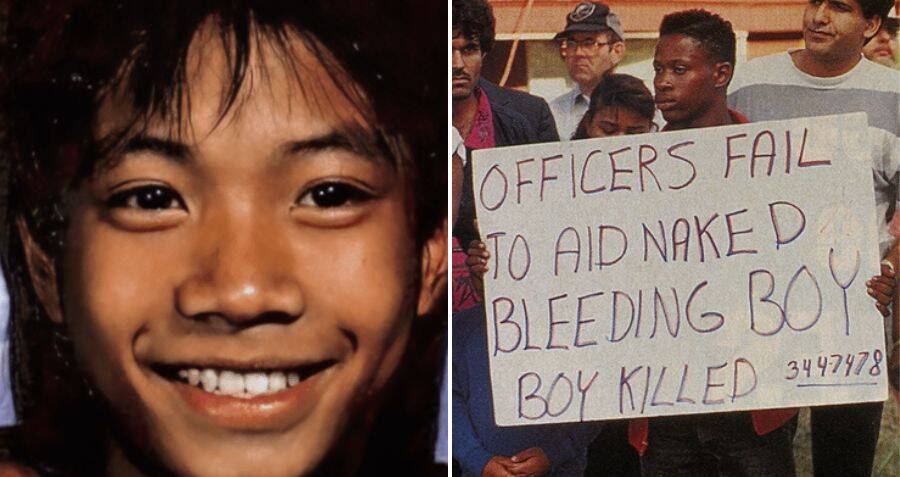

Quello di Konerak Sinthasomphone è l’episodio più drammatico che vi possiamo raccontare.

A maggio del 1990, Dahmer decide di andare a fare un giro nel centro commerciale sulla Grand Avenue. Dopo aver mangiato in un ristorane di cucina tedesca rimane a guardare le vetrine, quando torna un giovane di origine asiatica. Jeff lo segue e gli propone di fare da modello per un set fotografico a casa sua per cinquanta dollari.

Il ragazzo, il piccolo Konerak, accetta. Si lascia fotografare in mutande, accetta una bibita, poi sviene. Il killer abusa di lui mentre sta dormendo, finché non si sveglia. A quel punto Dahmer tenta su di lui un esperimento: prende un trapano e fa un foro nel cranio del ragazzo. Riesce a raggiungere i lobi frontali, dove inietta con una siringa dell’acido muriatico e acqua calda.

L’obiettivo era quello di capire se potesse mantenere in vita una persona come se fosse uno zombie. Un essere privo di volontà che non lo abbandoni mai. Konerak, però, sembra non si risveglia. Così Jeff esce per andarsi a prendere una birra nel bar di fronte.

Nel frattempo il giovane riprende coscienza ed esce di casa. Scende per strada e vaga frastornato. Non riesce a parlare e a stento cammina. Barcollante viene trovato da tre giovani di colore, che si offrono di aiutarlo. Queste pensano che la sua condizione sia dovuta a un’eccessiva assunzione di alcol, non rendendosi conto del foro che ha sulla fronte.

Quando Dahmer nota la sua vittima all’angolo della strada, si presenta come il suo fidanzato. È rassicurante e promette di prendersi cura di lui ma, mentre prova a trascinarlo via, Konerak oppone resistenza. Così una delle tre donne chiama la Polizia e, quando arrivano gli agenti, Jeffrey è stranamente tranquillo.

Gli agenti gli chiedono cosa stia succedendo e Dahmer dichiara nuovamente che si tratta del suo ragazzo. Le tre donne continuano a urlargli contro, ma vengono ignorate dagli agenti, che preferiscono credere alla versione del pacato uomo bianco. Alla fine gli ordineranno di riportare Konerak a casa, seguiti dagli agenti.

Il giovane proverà a opporre resistenza, ma sarà inutile. Rientrato nell’appartamento 213, Dahmer mostrerà ai due poliziotti una Polaroid di Konerak in bikini, che per loro costituisce la prova schiacciante della loro relazione. Dopo cinque minuti, senza neanche investigare, se ne vanno.

Un’ora dopo, Konerak Sinthasomphone cessa di vivere. Dahmer gli ha iniettato un’altra siringa di acido nel cervello. Poi lo decapita e lo sventra. Aveva quattordici anni.

La fine dei giochi per Jeffrey Dahmer

Prima dell’arresto, nel giugno 1981 Jeff uccide Matt Turner (20 anni), seguito da Jeremiah Weinberg (23) a luglio, e da Oliver Lacy (23) solo otto giorni dopo. Il 19 luglio del 1991 uccide la sua ultima vittima: Joseph Brandehoft (25 anni).

Dahmer non è un serial killer normale, ma dall’FBI viene etichettato come assassino per libidine. Innanzitutto a causa di tutti i disturbi di carattere sessuale di cui soffriva. In secondo luogo perché non era metodico o riservato.

Dahmer era plateale nella sua ubriachezza molesta e nella sua scontrosità con il prossimo. Era un’edonista, che ricercava il piacere sessuale cercando il controllo totale della vittima. Esperienze di erotismo estremo, vissute da chi non controlla i suoi sensi, destinato a infrangersi in mille pezzi davanti al primo scoglio.

Cercava le sue vittime in luoghi pubblici ed equivoci.

Per poter effettuare il processo a Dahmer si dovettero configurare un’enormità di misure di sicurezza, non tanto per la pericolosità del serial killer, quanto più per quella dei parenti delle vittime. Durante il processo Jeffrey risultò quasi assente e non fece mai trasparire nessuna emozione, nemmeno di fronte allo strazio dei parenti.

Venne condannato a 15 ergastoli. Il 28 novembre del 1994 venne ucciso in prigione da Christopher Scarver, uno psicotico in carcere per aver ucciso la moglie, che gli fracassò il cranio perché convinto che Dio gli avesse dato il compito di punirlo.

Durante la conclusione del processo, Dahmer affermerà: “Vostro Onore è finita. Non ho mai cercato di essere liberato, francamente volevo la morte per me stesso. Voglio dire al mondo che non l’ho fatto per odio.

Non ho mai odiato nessuno. Sapevo di essere malato, cattivo, o entrambe le cose. Adesso penso di essere veramente malato. Ho fatto del mio meglio per fare ammenda dopo il mio arresto ma non importa. Non posso eliminare così il terribile male che ho causato.

Vi ringrazio vostro onore, sono pronto per la sentenza, che sono sicuro sarà il massimo. Non chiedo attenuanti, ma per piacere dite al mondo che mi dispiace per quello che ho fatto”.

Scritto da Gaia Vetrano

Le foto presenti in questo articolo provengono da internet e si ritengono di libero utilizzo. Se un’immagine pubblicata risulta essere protetta da copyright, il legittimo proprietario può contattare lo staff scrivendo all’indirizzo email riportato nella sezione “Contatti” del sito: l’immagine sarà rimossa o accompagnata dalla firma dell’autore.